巧夺天工

-

装饰艺术

生活在云南中部地区的濮人从炊具铜釜中创造了打击乐器铜鼓,即万家坝型铜鼓(以云南楚雄市万家坝古墓群出土铜鼓为代表而得名)。其此型铜鼓由萌芽到趋于成熟,大约经历了三百年,主要分布于云南省中部偏西地区,此外,在广西西部、越南西北部和泰国北部也有此型铜鼓发现,说明此期已有铜鼓开始向东、向南发展。

公元前五世纪至公元一世纪,即战国初期早期铜鼓东传到滇池周围,这里的滇人在造型和纹饰上对铜鼓进一步美化,铸造了精美绝伦的石寨山型铜鼓(以云南晋宁县石寨山古墓群出土铜鼓为代表而得名),此型铜鼓对称和谐,装饰华丽,象征滇王及其他“邑君”、“侯王”的统治权威。其中的羽人舞蹈、划船、捕鱼、祭祀、砍牛等写实画像,再现了当时南方民族的社会生活习俗。此时,通过大江大河,铜鼓继续向北、向东、向南三个方向发展,分布范围迅速扩大,云南、广西、贵州、四川以及越南北部成为当时铜鼓的主要流行地区。

到了唐宋以后(即公元 10 世纪以后),铜鼓铸造逐渐走向衰落。

其明显特征是,铜鼓体形逐渐变小,花纹趋向简单,铜鼓的礼器作用逐渐消弱,而变为民间一般的祭祀用具和伴奏乐器。由于乐器功能的加强,此期铜鼓经一度衰落以后,又恢复大量生产,以满足民间的大量需求,有商品化生产的迹象。此期铜鼓的装饰艺术具有开放和创新的特点,广泛吸收内地汉文化因素,道、佛艺术纹样盛行,并结合本地的习俗加以创新,纹饰造型兼具抽象与写实,形成清新活泼的装饰艺术风格。

广西古代铜鼓的铸造和使用肇始于春秋战国之际(约公元前 5 世纪),然后历经各代,绵延发展 2000 多年,直至清代末叶(19 世纪末),广西铜鼓铸造的历史才告结束,民间铸造铜鼓的工艺逐渐失传。但在最近几年,广西环江县民间工匠利用传统工艺——沙模铸造法,已成功制造出铜鼓,宣告铜鼓铸造工艺又获得了新生。

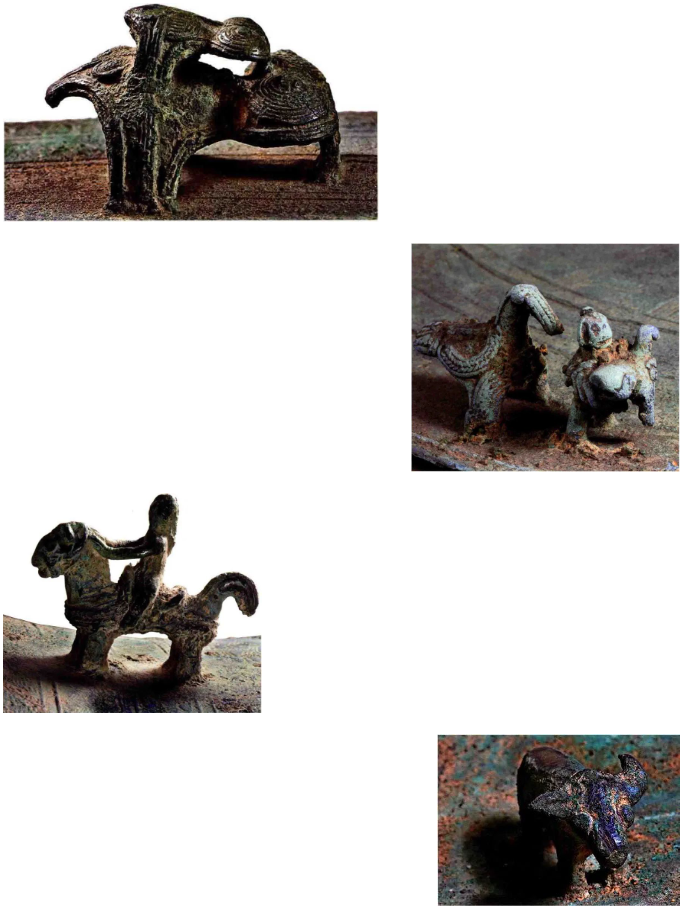

铜鼓上的立体塑像属于雕塑艺术与铸造工艺相结合的产物,题材多样,构思精巧,生活气息浓厚,是铜鼓平面纹饰的补充与烘托。主要发现于广西的北流型、灵山型和冷水冲型铜鼓,其雕塑艺术的应用最为成熟和广泛,成为广西古代铜鼓的一大特色。

- 铸造铜鼓

第四步:修整和定音。浇注之后,拆开外范,取出内范,锯凿掉冒口,清除内外壁上的泥料,修饰花纹及立体装饰物,使铜鼓表面光洁,花纹清晰。铜鼓作为乐器,对音响有一定要求,必须请专门鼓师进行调音。最后使之外观、纹饰和音响都能达到预期的。

- 八大铜鼓

-

素纹铜鼓(民博 331 号鼓) -

年代:春秋;通高:31CM;面径:36CM -

现存广西民族博物

以此型以云南省晋宁石寨山古墓群出土铜鼓为代表器形而得名。其特点是:鼓面增宽,面径大于腰径而小于胸径。胸最大径偏上,足短而无内折沿。装饰以生动写实的翔鹭纹、船纹、羽人纹为主,衬托以锯齿纹、圆圈纹或同心圆纹组成的几何纹带。此型年代约为战国至东汉初期。

-

罗泊湾 M1:10 号鼓 -

年代:西汉;通高:36.8CM;面径:56.4CM -

现存广西壮族自治区博物馆

罗泊湾 M1:10 号鼓,广西壮族自治区博物馆藏,一级文物。1976 年于贵县罗泊湾一号汉墓出土。面径 56.4 厘米、身高36.8 厘米。属石寨山型。

-

古竹乡鼓(民博 102 号鼓)

-

年代:东汉;通高:66.2CM;面径:87.7CM

-

现存广西民族博物馆

-

蛙趾纹变形羽人纹铜鼓(民博 186 号鼓)

-

年代:约为宋至元代;面径:61.3CM

-

现存广西民族博物馆

此型以贵州麻江县出土铜鼓为代表器形而得名。其特点是:鼓形矮扁、鼓身起伏的曲线柔和。腰中部起棱一道,大跨度的扁耳置于鼓胸部分,花纹以游旗纹、十二生肖、栉纹和复线角形纹。其时代约为南宋至清代晚期,至今一些少数民族仍在使用。

-

“天元孔明”铭坎卦铜鼓(民博 065 号鼓)

-

年代:明代;通高:27.5CM;面径 47.8CM

-

现存广西民族博物馆

“天元孔明”铭坎卦铜鼓(民博 065号鼓),广西民族博物馆藏,一级文物。1973 年于河池市征集。面径 47.8 厘米、身高 27.5 厘米。“天元”为明初的元朝残余势力脱古思贴木儿的年号。属麻江型。

-

铜鼓王(民博 101 号鼓)

-

年代:西汉;通高:165CM;重量:299 公斤

-

现存广西民族博物馆

-

乐彩鼓(民博 326 号鼓)

-

年代:东汉;通高:52.0CM;面径 87.8cm

-

现存广西民族博物馆

-

响水鼓(民博 031 号鼓) -

年代:宋代;通高:33.4CM;面径 49.9cm -

现存广西民族博物馆